302 ステム周囲骨折

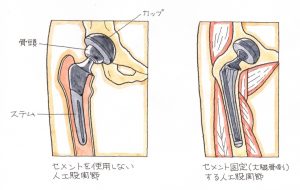

高齢化社会となり、材質の改良もあって、股関節などを人工関節に置換する人が増加しています。

それに伴い、人工関節周囲の骨折が増えているのです。

多くは、高齢者で、転倒を原因としたものですが、交通事故による骨折も、増加傾向です。

交差点で信号待ち停止中では、右足は軽くブレーキを踏んでいます。

この状態で、後方から追突を受けると、右股関節には大きな衝撃が加わります。

右股関節が人工関節では、衝撃でステムが下方に沈下し、ステム周囲が骨折することがあります。

歩行者、バイクや自転車VS自動車の出合い頭衝突では、直接的な打撃を原因として、ステム周囲の骨折を発症しています。

ステム周囲骨折は、大腿骨で発症することが圧倒的です。

症状は、局所の疼痛、腫れ、変形であり、歩けなくなります。

XPやCT検査で確定診断が行われています。

骨折に対しては、固定術の実施ですが、人工関節が緩んでいるときは、人工関節の再置換術などが検討されることになり、画像検査では、骨折による人工関節の緩みも評価しなければなりません。

ステム周囲骨折における後遺障害のポイント

1)事故前から股関節は人工関節であり、10級11号の加重障害となります。

つまり、10級11号以上の等級が認定されない限り、後遺障害としての評価はありません。

2)粉砕骨折で、腸骨からの骨移植と人工関節の再置換術が行われたときは、再置換術後の股関節の可動域に注目しなければなりません。

股関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているときは、股関節の用を廃したものとして8級7号、腸骨の変形で12級5号、併合7級となります。

ここから、加重の10級11号分を差し引くことになります。

3)股関節の可動域に制限が認められないときは、10級11号の既往歴に腸骨の変形12級5号を加えて、併合9級となり、ここから加重の10級11号を差し引くことになります。

4)人工関節に緩みが少なく、固定術のみが実施されたときは、ステムの沈下に伴う、下肢の短縮に衆目しなければなりません。

ステムが1cm以上沈下しているときは、短縮障害で13級8号が認定されます。

やはり、併合9級となり、ここから加重の10級11号を差し引くことになります。

5)被害者の多くが高齢者であり、糖尿病、腎疾患などで、再手術が困難も予想されます。

後遺障害の立証に困難が予想されます。

![]() この記事を書いた人

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

24時間受付